Tag Archive | "Stadtkind"

Tags: Hannover, musikerporträt, neue Musik, Stadtkind

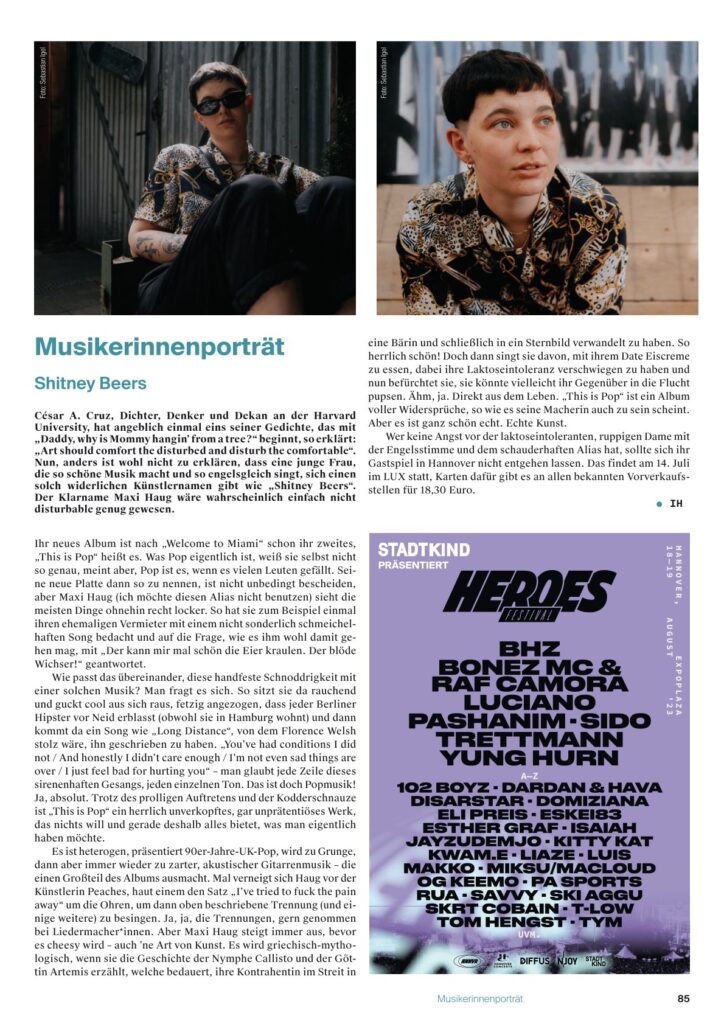

Musikerporträt Mai 2023: Shitney Beers

Geschrieben am 16 Mai 2025

Abgelegt unter Musik, MusikerporträtKommentare deaktiviert für Musikerporträt Mai 2023: Shitney Beers

Tags: Hannover, musikerporträt, neue Musik, Stadtkind

Musikerporträt April 2023: Prächtig

Geschrieben am 16 Mai 2025

Abgelegt unter Musik, MusikerporträtKommentare deaktiviert für Musikerporträt April 2023: Prächtig

Tags: bandporträt, Hannover, neue Musik, Stadtkind

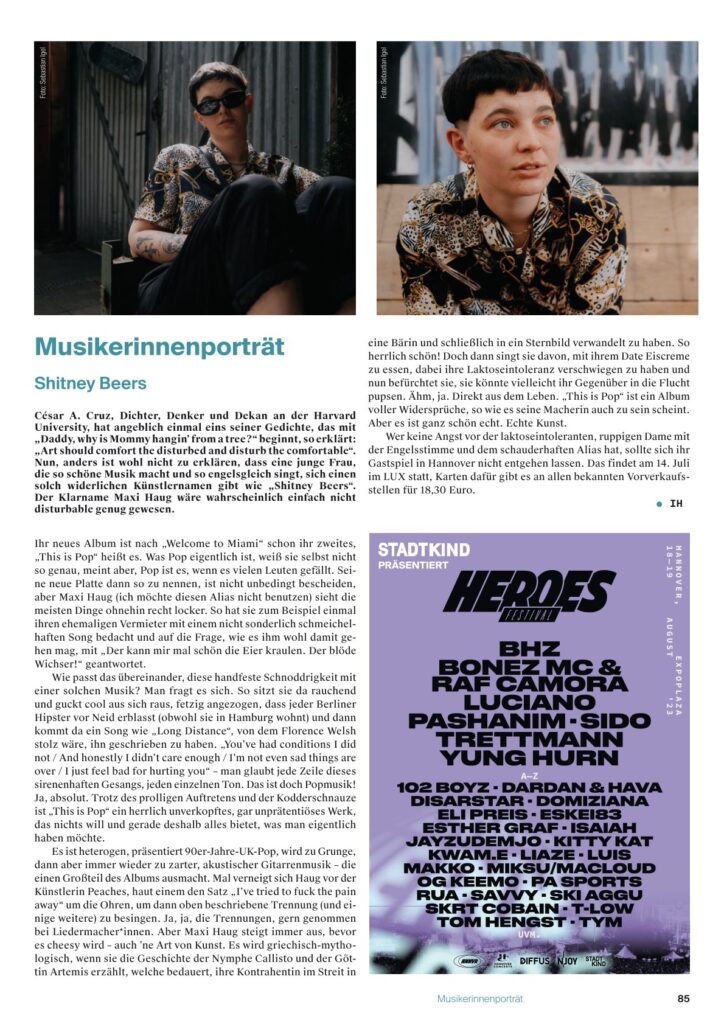

Bandporträt März 2023: Zelten

Geschrieben am 16 Mai 2025

Abgelegt unter Musik, MusikerporträtKommentare deaktiviert für Bandporträt März 2023: Zelten

Tags: bandporträt, Hannover, neue Musik, Stadtkind

Bandporträt Februar 2023: Me & Ms Jacobs

Geschrieben am 16 Mai 2025

Abgelegt unter Musik, MusikerporträtKommentare deaktiviert für Bandporträt Februar 2023: Me & Ms Jacobs

Tags: bandporträt, Hannover, neue Musik, Stadtkind

Bandporträt Januar 2023: Coppelius

Geschrieben am 16 Mai 2025

Abgelegt unter Musik, MusikerporträtKommentare deaktiviert für Bandporträt Januar 2023: Coppelius

Tags: Hannover, neue Musik, Stadtkind, Tonträger

Tonträger März 2025

Geschrieben am 16 Mai 2025

Abgelegt unter Musik, TonträgerKommentare deaktiviert für Tonträger März 2025

- Aktuell

- Beliebt

- Kommentare

- Ein offener Brief an… Nicolás Maduro

- Tonträger Februar 2026

- Wohnzimmeratmosphäre im Dinky Café

- Literarisches: Heike Wolpert

- Der Freundeskreis im Gespräch mit Ariane Jablonka und Assunta Verone

- Ehrenamtliches Engagement: MediNetz Hannover e.V.

- El Kurdis Kolumne im Februar: Memories are made of Nylon

- Stadtkinder kochen Grüne Supplì

- Stadtkinder essen: La Bonita

- Neu in der Stadt: Lucy’s Wohnzimmer und Dille & Kamille